こんにちは、みらいエンジンの藤田です。

突然ですが、みなさんは「みりん干し」を食べたことがありますか?

みりん干しは桜干しとも呼ばれ、魚を砂糖や食塩、本みりんなどを合わせた誰に漬け込んで味付けし乾燥させてつくる干物の一種です。

氷見市は「氷見といえば魚」というほどに海の幸に恵まれたまちで、寒ブリをはじめとした新鮮な魚が年中通して水揚げされています。

そしてだからこそ、水産加工業も発達し、市内にはいくつもの業者さんが存在しており、干物や蒲鉾をはじめ、たくさんの加工品が生産されてきました。

瓦にもブリの意匠が使われる魚の都・氷見

みりん干しもそうした中のひとつで、市民にも親しまれてきた氷見の食文化です。

私自身氷見に来てからは様々な場でいただいていますが、寒い季節にダルマストーブの上で焼いたり、飲み会の席でさっと炙っていただいたり、そんな食べ方が印象に残っています。

ご家庭ではオーブンレンジで3分程度加熱するだけで手軽に食べられます。

甘じょっぱく香ばしい味わいでご飯と合わせてもお酒と合わせてもGOOD!

しかしながら私は、恥ずかしながら氷見に移住するまではみりん干しの存在をはっきりと認識していませんでした。千葉県の海のないまちで生まれ育ち、そもそも食卓に魚が出ること自体が珍しかったのです。

これはどこかで勉強せねばと考えていたところ、幸いなことに、大正10年創業の「みりん干し専門店」中村海産さんにお話を聞けることになりました!

今回お話いただける有限会社中村海産の店舗・工場は氷見駅から徒歩3分。観光の方も気軽に立ち寄れる立地です。

鮮やかなグリーンにお出迎えされ、いざ店内へ。

代表取締役の中村康紀さんにお話からお話をうかがいました!

まずはみりん干しはどういうものか、あらためてご説明をいただきます。

「みりん干しが生まれたのは大正初期、九州でその原型が生まれました」

当時は冷蔵・冷凍技術が発達しておらず、全国の港町では足のはやい魚を保存する方法に頭を悩ませていました。氷見もまた例外ではなく、大量に揚がるイワシの活用法が求められ、九州で製造されていたみりん干しの原型を学び、持ち帰ったのだそう。こうして氷見にみりん干しが広がっていき、市民に親しまれるようになります。

中村海産の創業も大正初期の10年ということで、会社の歴史はみりん干しの歴史とほぼ同じ。とはいえ最初から「みりん干し専門店」だったわけではないそうです。

「創業当初は〆粕(魚由来の肥料)を主に扱いながら、加工食品も生産していました。しかし時代とともに化学肥料が普及すると〆粕の需要が低下し、みりん干し等の加工製品が中心になっていったんです」

そんな中村海産が「みりん干し専門店」になるに至ったのには「カラフトししゃも」の存在が大きかったそう。

ししゃもといえば「子持ちししゃも」というイメージはみなさん共通だと思いますが、それに使われるのは当然メス。子持ちししゃもが人気になるのはうれしい反面、業界ではオスのししゃもの活用法に頭を悩ませていました。そんな中、どうにか活用できないかという相談を受けた中村海産はみりん干しとして商品化できるのではと思いつきます。

そうして生まれた「ししゃもみりん干し」は中村海産の看板商品になり、2000年の工場を増改築を機に、みりん干しに特化した生産ラインを組み上げ、「みりん干し専門店」として新たなスタートを切りました。現在では日に約700kg~800kgを生産し全国に出荷する大人気商品となっています。

しかし現在、水産加工業界の置かれている状況は決して良い風向きではありません。

業界が直面している課題について、中村さんはこう語ります。

「日本人の魚離れが進み、業界全体が縮小しています。氷見市の同業者も次第に数を減らしていいっている状況です」

かつては日本の食卓の中心だった魚も、時代とともに食が多様化することで存在感が薄まっていきました。日本人の魚離れが進むことは業界にとって大きな問題であり、また食文化の危機でもあります。2025年現在、市内でみりん干しを製造している会社は10社に満たなくなっているそうです。

「地元の富山大学の学生に『みりん干しを食べたことがありますか?知っていますか?』というアンケートを取ったところ、まさかの4割以上の学生がみりん干しを食べたことがないという回答となり、大きな危機感を覚えました」

またそうした業界全体の課題の一方で、中村さんが自社の課題としているのが食品ロスの問題です。

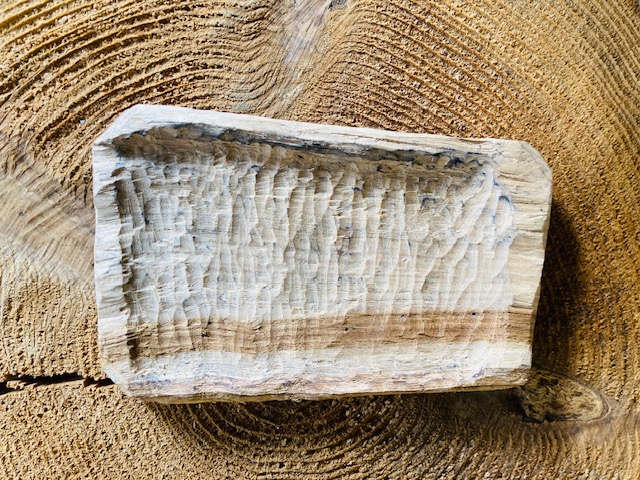

「毎日たくさんの商品を生産していますが、そうするとどうしてもその中に“はずれ”といわれる規格外品が発生してしまいます」

日に5~10kgも出るという規格外品を処分することに心を痛めていた中村さんは、これまでに様々な活用策にトライしてきました。

みりん干しを食べやすいふりかけとして加工した「みりふり」、ペースト状にし、加工品に利用しやすくした『ひみすと』、そして2023年からは『UOGASHI流スイーツ』というブランド名でチーズケーキとかりんとう等のスイーツを販売しています。

「少しでも食品ロスを削減し、かつ現在みりん干しを食べていない方にも親しみを持っていだけるよう、試行錯誤しています」

既成概念にとらわれないチャレンジで生み出された新製品は、確かなみりん干しの風味がありながらも親しみやすい味わいで好評を得ています。

しかし前述の通り、大量のみりん干しを製造する中村海産だからこそ、日々発生する規格外品も大量になり、これらの新商品では一部の活用にしかなりません。

そこで今、中村さんは今、新たな商品の開発に取り組んでいます。

「パンに塗って食べるみりん干し・みりん干しジャムの『MJ』を開発中です」

パンにみりん干しと聞くと、にわかにイメージが湧きませんが…

今回の取材では、特別に試作品をご提供いただきました。

『MJ』が乗ったアツアツ・サクサクのトーストをいただいてみると…

食べる前には“味の想像ができなかった”はずなのに、驚くことに“イメージ通り”の味わいが!

馴染みのあるみりん干しの味わいと香ばしいトーストの味わいが違和感なく混ざりあっているからこそ、こうした感覚が生まれるのでしょう。

「みりん干しのペーストにオリーブオイルを加えることで、魚の臭みが出ず、自然にパンと調和するようになるんです」

食品ロスを減らすためにはペースト状にして活用するのが効率がいいものの、ただペーストにしただけでは消費者としても活用方法がイメージしづらく、なかなか手にとってもらえないのだとか。

だからこそ、あえて使い方を限定して提示したものが『MJ』というわけです。

とはいえ実際に食べてみると、パンに塗る以外にも様々な使い方がありそうな、想像力が刺激される製品です。

「みりん干しを100年後の未来へ受け継ぐため、新たなみりん干し食文化を世界へ広げるために、今後も新しい挑戦に取り組んでいきます」

食文化を守るために挑戦を続ける中村海産。

今回の取材では、氷見の水産加工のひとつの歴史を知り、また直面する課題とそれを乗り越えるための挑戦する姿勢を学ばせていただきました。

氷見の豊かな食文化が守られ、またさらなる発展を遂げていきますように!

本文中で取り上げたMJプロジェクトのクラウドファンディングは2025年10月14日までの開催とのこと。取り組みに興味を持ち、応援したいと感じていただけた方は、是非プロジェクトページをご確認くださいませ!