稲積地区にある「乗福寺」というお寺をご存知ですか?

といっても観光で有名なお寺というわけでもないので、おそらく市外にお住まいの方であれば知っておられる方はほとんどいないでしょう。市内在住の方でもお近くの地区でなければ知らない方も多いかもしれません。

今回、乗福寺をご紹介することになったのは、こちらの住職夫妻が移住者であるというお話をうかがったからです。

それも移住したのは今年の春のことだといいます。

どうして移住者がお寺の住職に?

そんな疑問を深堀りすべく、乗福寺を取材してきました!

乗福寺があるのは氷見北ICからほど近い稲積地区。

田園風景の広がるのどかなエリアですが、国道160号や能越道が走っていることから生活利便性も高い地域です。

私達の事務所があるまちなかからも車で10分ほどで到着。

本当にのどかで落ち着いた気持ちになれる立地です。

境内に入ると、正面にある本堂の戸が開かれており、中からはピアノの音色が聞こえてきました。開放的な雰囲気で入りやすい印象です。

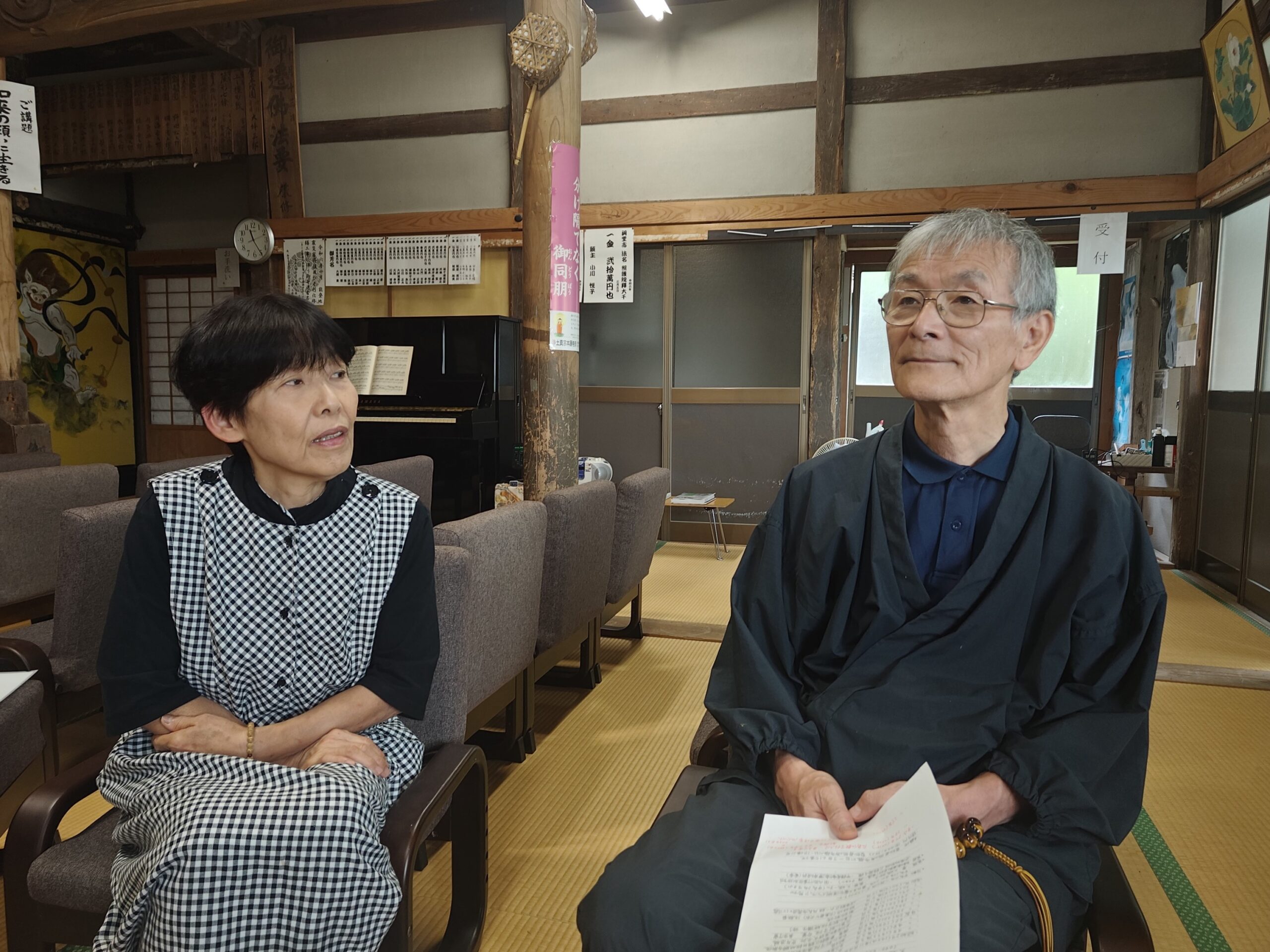

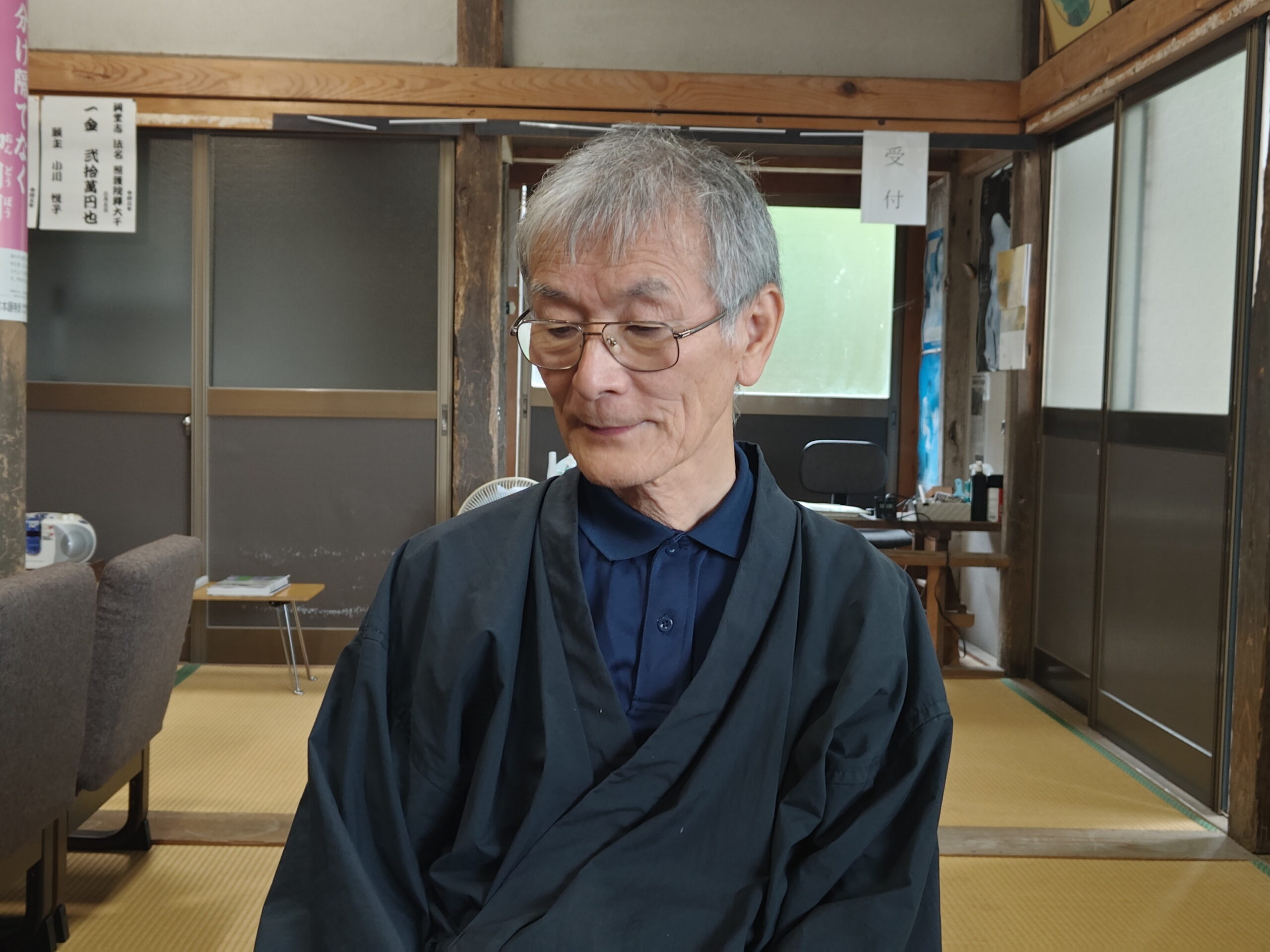

ほがらかな笑顔で迎えてくださった大橋豊住職と、坊守であられる奥様の裕子さん。

まずは簡単に住職のプロフィールからお伺いしていきます。

「私は中能登町(旧鹿島町)出身です。18歳までを能登で過ごして、その後愛知に移り、名鉄で勤務していました。定年前に僧侶になりたいと考えるようになり、そこから本格的に勉強を始めました」

-お寺に生まれたわけではないのに僧侶になりたいと思ったのは何かきっかけがあったのでしょうか。また、いつ頃からそういった想いが生まれてきたのでしょう。

「具体的な行動に移したのは定年が近づいてからですが、もともとお寺に行くのは好きでした。思い返せば僧侶になってみたいという想いはずっとあったのでしょうね。明確になったのがその時期というだけで」

-ご主人はこのように仰っていますが、奥様は「僧侶になりたい」という話をお聞きになってどう感じましたか。

「特別驚きはありませんでした。夫婦で寺院を巡ることもありましたし、興味関心があるのは知っていましたので。私自身若い頃に父を亡くしたことや、看護師として患者様の死に向き合ってきたこと、私達夫婦になかなか子どもができなかったこともあって、人生観や死生観について考える機会は多かったように思います」

-なるほど、奥様からしてみると僧侶になりたいという想いも自然なものとして感じられたのですね。

-これは勉強のためにお伺いしたいのですが、僧侶になりたいと思い立ったとして、実際に僧侶になるにはどうしたらいいのでしょう。

「僧侶になるための必須資格はありませんが、私の場合はまず知識を深めるために通信制の学校で学びました。3年間そうして勉強しながら、修行させていただける寺を探して周りました。何度も断られながらも、ようやく岡崎の寺で修行させてもらえることになり、そちらにも通うようになりました」

-すごい行動力ですね。

「定年退職してからは、広島の仏教学院で学ぶことにしました。こちらを修了することで、お寺の住職になることができる教師資格を得ることもできるのですが、師事している住職に『教師になっていいですか』と尋ねてみると『駄目だ』という返答がありました。教師資格についての許しは得られなかったものの、ここでの学びは大変ためになりましたので、さらに学びを深めようと、1年間の課程修了後もう一度別のコースで学び直すことにしました。そうして2年目を過ごしていたある日、住職から『教師になってもよい』という言葉をいただけたのです」

-なんだかそうきくとドラマチックですね。覚悟を試すような意図もあったのでしょうか。

「そうなのかもしれません。今となってはわからないのですが(笑)」

-さて、晴れて住職になれるようになったわけですが、そこからすぐに氷見にいらしたわけではありませんよね。氷見に至るまでの経緯を教えてください。

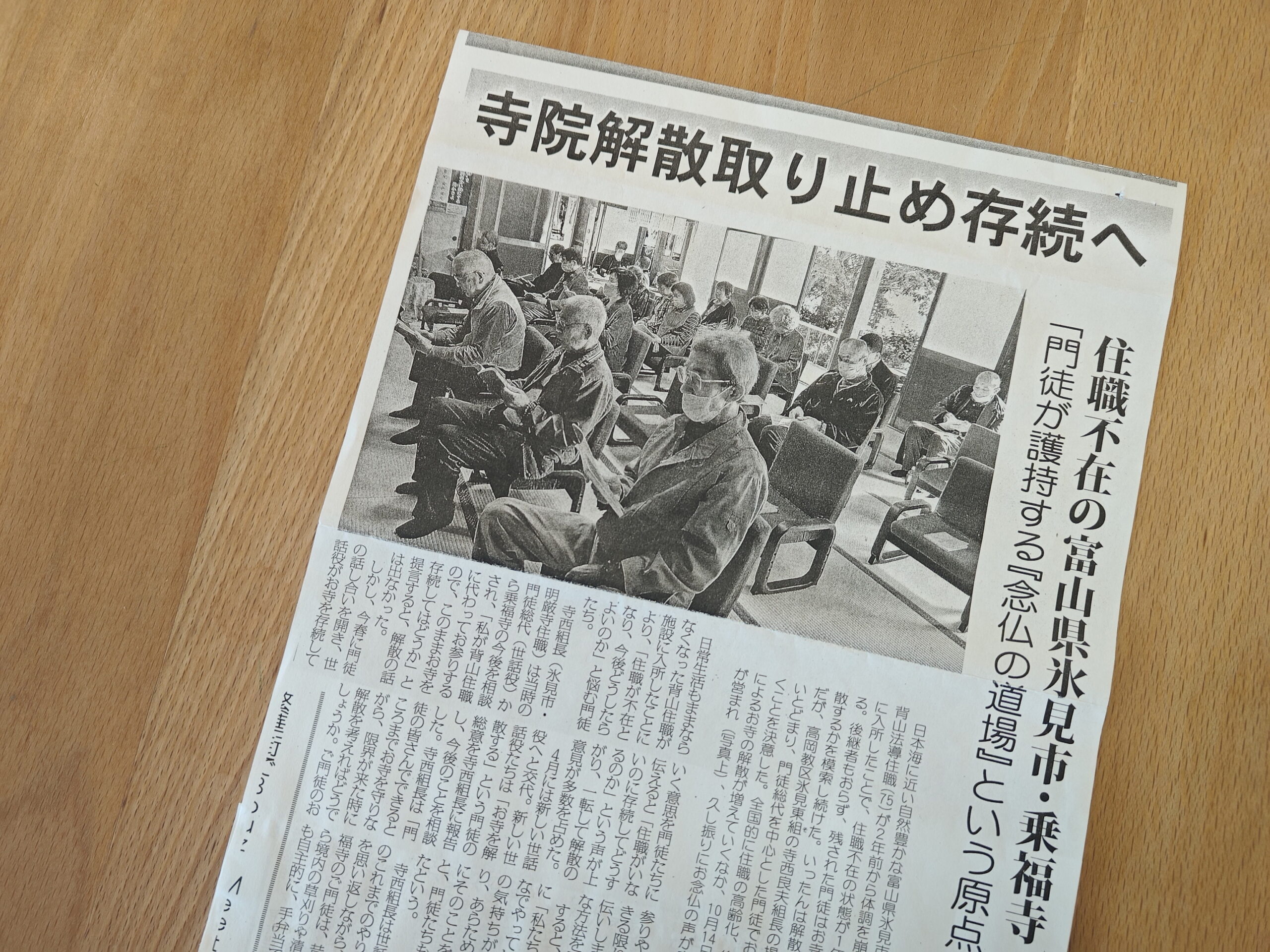

「そうですね、資格があっても住職を求めるお寺がなければ住職にはなれませんから。しばらくは広島や岐阜で法務員として実務経験を積みました。そして裕子さんも一昨年、僧侶になりました。そうしているなか、ある日の新聞で氷見市の寺が住職を探しているという記事を目にしたのです」

-それがこちらの記事ですね。

「ええ、記事だけでなく、YouTubeにはお寺のある稲積地域をドローンで空撮した映像もありまして(※)、とても美しい場所だなと。心を動かされ連絡を取ることにしました」

※YouTube「乗福寺通信」

「世話人を務めていた方にお会いして『住職になりたい』という想いを伝えると、『まずは一度来てくれ』という話になり、『年末の法事の席で門徒や地域のみんなに紹介する』ということに話が進みました。その時点では決定でなく、地域の方の反応をみる場でもあったわけですが、皆さんから『よくぞ来てくれた』と迎えていただけました。後に世話人を務めた方にお話をきくと、迎えたい気持ちはあったが、本当にそんな人が現れるか半信半疑だったといいます」

-そうして移住、入寺へとつながるわけですね。と、地域に迎えられるまではスムーズだったわけですが、能登ではその直後の今年1月、震災がありました。その影響はいかがでしたか。

「不安もあり震災直後から何度も通いました。お寺の建物自体もいくらか被害を受けた箇所や、もともと老朽化していた部分の修繕を行い、どうにか春から生活できるような状況に持ってこれたという感じです」

-無事にとはいえませんが、どうにかお越しいただくことができてなによりです。

-氷見での生活は4月からとうかがっています。氷見の印象はいかがですか。

「片付けをしながらお勤めしていたら、あっという間に今という感覚です。まだまだ氷見のことを知ることができていませんが、やはり自然の美しさは感じますね。海岸線は本当に綺麗です。生活については、どうなるだろうとも思っていましたが、結果的に馴染んだというところでしょうか。半年過ぎて、ようやく少し落ち着いてきました」

-今後どのようなお寺にしてきたいというビジョンはありますか。

「後継者のいなくなったお寺を地域の方々が護ろうとしてきた、その想いに応え、お寺と門徒をお護りできればと思います。私達自身の行動としてもそうですが、さらなる後継者を探す取り組みも考えなくてはなりません。将来私が住職を続けられなくなったときに、今回と同じようなことにならないよう、元気なうちに後継者を探していきたいですね。意欲さえあれば、寺の生まれでなくても住職になれます」

-まさに大橋住職のように、ですね。

「また居場所づくりにも取り組みたいと考えています。私が氷見に来る前に勤めていた岐阜の円成寺では、住職を中心にNPOの支援活動を行っていました。『チュラサンガ』というその団体では、居場所のない若者が集まり、農業などの活動を通じて社会復帰を支援していました。乗福寺もそのように、門徒だけの・仏事だけの場でない、地域に対して開かれた場になればよいなと思います」

「人と人との距離が近い地方部だからこそ、かえって家族や友人にはいえない悩みや不安もあるかと思います。そんなとき、お寺に相談するということができれば、助けになるかもしれない。乗福寺ではよろず相談も随時受け付けています。また、先程申し上げた通り、開けた場所として多くの方にご利用いただきたいと考えています。ぜひお気軽にお越しください」

-乗福寺が多くの方の《居場所》になれるよう私も願っております。

-本日はお時間いただきありがとうございました!

浄土真宗本願寺派 乗福寺

〒935-0006 氷見市稲積3095

HP https://joufukuji.jimdofree.com/

電話(FAX) 0766-75-8696