こんにちは。桑折 純⼦です。 12⽉も半ばをすぎ、2024年も残りわずかとなりました。毎年この時期になると月日が経つのは本当にはやいと思います。上⽇寺の銀杏は葉も全て落ちてしまいました。

まだ雪は降ってはいませんが景色が冬の風景になりつつあります。

上日寺の銀杏

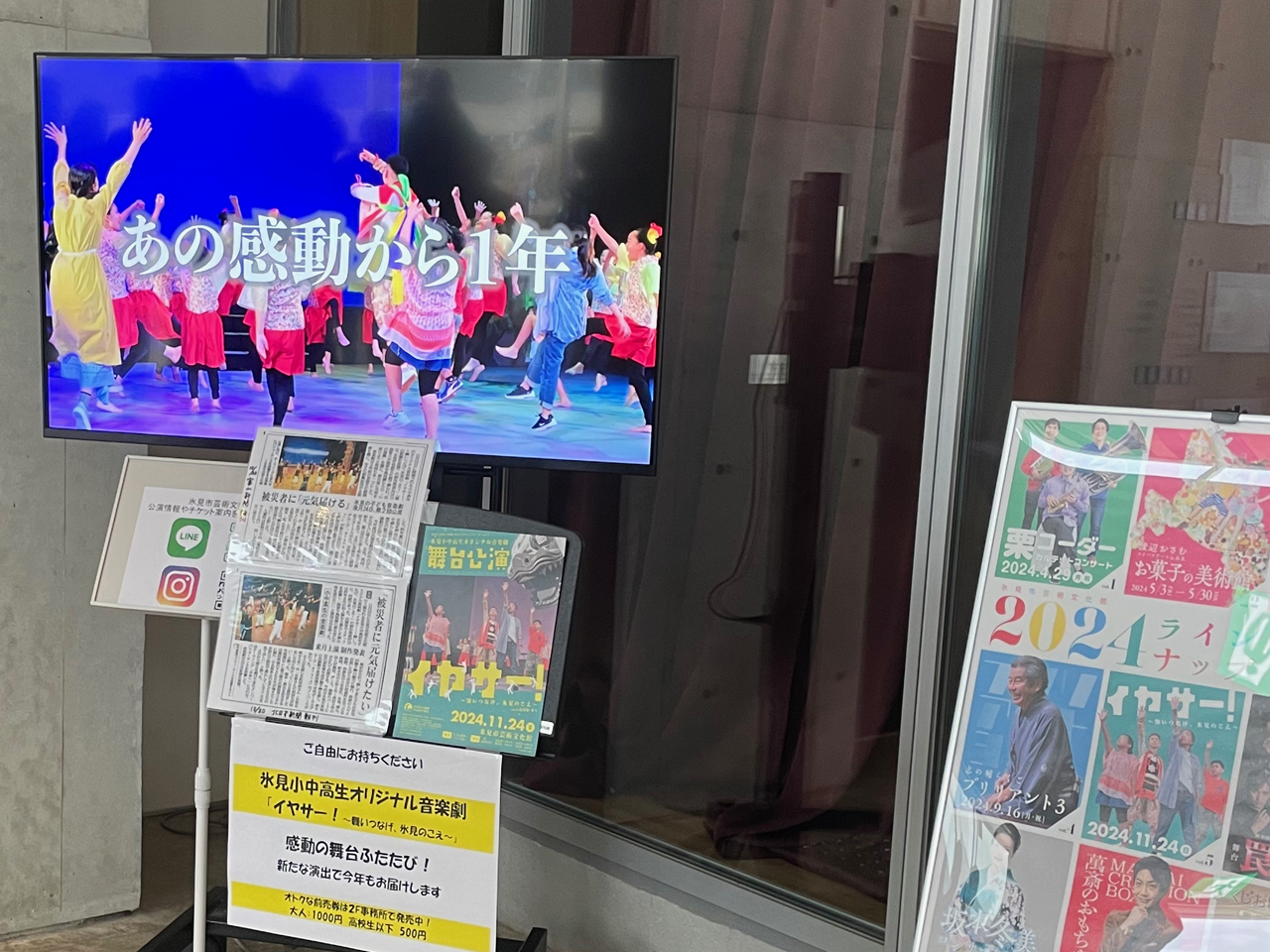

さて、今回は11⽉末に娘と観劇した氷見小中高生オリジナル音楽劇 「イヤサー!~舞いつなげ、氷見のこえ~」についてレポートさせていただきたいと思います。

こちらは氷見市芸術文化館の開館を機に氷見市文化振興財団が企画した、主に氷見市内の小中高生の参加によるオリジナル音楽劇です。初演は昨年の8月、今年は第2回目となります。

物語は本公演のためにつくられた、氷見を舞台に風土や自然、歴史、文化が盛り込まれた内容で、脚本・演出は比屋根 秀斗さんです。比屋根さんについてはこちらの記事でも紹介されています。

私たちは去年の第1回目の公演も観劇しました。舞台上で子どもたちが一生懸命に演じ、踊る姿に娘と共に感動しました。季節は夏、服装は半袖でした。暑い日であったことを思い出します。

昨年の公演終了後 出演者全員の挨拶

今年は秋、11月24日が公演日でした。会場入り口に飾られている、本日の公演の開催を祝う沢山の花々に、1日のみの公演に、出演者の子どもたち、そしてそのまわりの大人たち、あらゆる人々が約1年の歳月をかけて準備してきたことを感じました。

会場のスタッフの方にチケットの半券を切り取って貰い、パンフレットを受け取りホールへと進みます。期待が高まります。

残念ながら、公演中の写真撮影は不可でしたので、写真の方は割愛させていただきます。

物語のあらすじは、「東京から氷見へ引っ越してきた主人公が、初めて見た氷見の獅子舞、そして天狗の舞いに衝撃を受け、自分をとりまく人々と関わりながら、氷見という土地のこと、氷見の人が守ってきた獅子舞のことを知り、少しずつ自分の居場所を見出していく」というものです。冒頭にあげた上日寺の銀杏も重要な役割を持っています。

物語における大筋は変わりませんが、去年とは若干変更されていた箇所もあり、その年毎での創意工夫を感じました。

また、今年は昨年とは違う配役やシーンで出演している子どもたち、ダンス、演技の上達など、それぞれの子どもたちの成長を感じました。

子どもたちが身につけている衣装も去年とは異なるものもありました。氷見の和服縫製会社の株式会社ラポージェさんの制作協力のもと、氷見高等学校の高校生がデザインしたものであったようです。

舞台の象徴的なシーンを彩る銀杏幕もラポージェさんの協力のもと、昨年のワークショップ参加者と制作したものです。私と娘も古い着物や帯を銀杏型に切り取りました。

昭和のシーンでは、氷見綱起し木遣り保存会の方の声の出演にて、漁師が網を引き上げる際に歌われる作業唄「木遣り」の唄の一部がうたわれました。

獅子舞のシーンでは、今年は氷見市上庄地区の表泉青年団のみなさんによる演技指導と特別出演でした。昨年とは異なる天狗の踊りも興味深く、多様な舞の種類があることに改めて驚きました。

フィナーレは、今年の音楽指導・特別出演であるヴォーカルグループgravaさんとバンドメンバーによる演奏のもと、この舞台公演のテーマソングである「未来 (あした) へ」を出演者全員が踊り、第2回目の幕が降りました。

会場を出るとロビーでは出演した子どもたちが公演を見終わった観客の皆さんからのアンコールに応えるように、アカペラにて「未来へ」を歌いながら踊り、感謝の気持ちを伝えてくれました。

また、氷見市上庄地区の表泉青年団のみなさんによる獅子舞が行われ、本作品に関わられた皆さんの公演終了後の興奮冷めやらぬ気持ちが強く感じられました。

出演した子どもたち、その保護者の方々、また舞台公演の関係者のみなさんの顔には、無事本番を終えた達成感と安堵と興奮が入り混じった喜びの表情が見られました。

まだ終演後の余韻が残る中、娘と芸術文化館を後にしました。

一つの舞台公演をつくりあげていく過程、その時間と労力がつまった一時間半でした。

その時間を共有すること、

今年も娘と観劇することができてよかったです。

氷見を舞台とした小中高生によるオリジナル音楽劇、

来年はみなさんも観劇されてみてはいかがでしょうか。